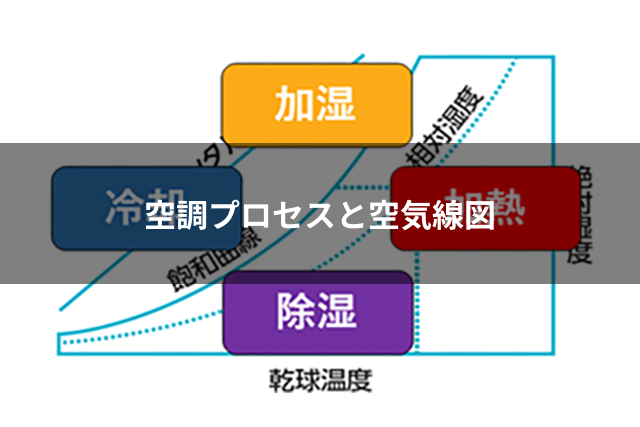

空調プロセスと空気線図

加熱、冷却、加湿、除湿といった各空調プロセスはと、それぞれ空気線図上でどのように表されるのか図を用いながら分かりやすく説明します。

この記事では、加熱、冷却、加湿、除湿といった各空調プロセスと、空気線上での動きについて解説します。

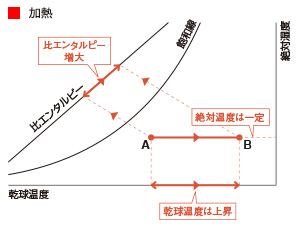

加熱

加熱には「抵抗加熱」や「遠赤外線加熱」、「誘導加熱」などがありますが、空気線図上の動きは基本的にはどれも同じになります。

電気ヒーターなどを用いて空気を加熱した場合、乾球温度は上昇しますが、空気に含まれる水蒸気量は変化しません。

つまり絶対湿度は一定のままで温度のみが上昇するので、そのプロセスを表す状態線は右図のように水平になります。

このような変化のことを「顕熱変化」といいます。この時、空気の熱量もA→Bに増加し、その熱量差としての比エンタルピーは増大します。

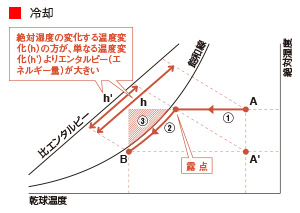

冷却

冷却は単に温度を下げるだけでなく、冷却する際に除湿される「冷却除湿」となります。

このような絶対湿度の変化をともなう温度変化では、エンタルピーの変化量は大きくなります。

ここでA(絶対湿度:多)と、A’(絶対湿度:少)のそれぞれの湿り空気が、Bという同じ温度、湿度の状態になる場合のエンタルピーを右図で比較してみましょう。

除湿しながら冷却する方が、より多くのエネルギーを必要とすることが分かります。つまり、絶対湿度の変化をともなう温度制御には、非常に大きなエネルギーが必要になるのです。

加湿

加湿の方法は「蒸気式加湿」と「水式加湿」に大別されます。

加湿を本格的に理解するには、かなり専門的な説明が必要になりますので、ここでは空気線図を用いて、実際の加湿機器を使用した時の空調プロセスについて解説します。

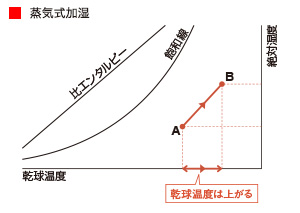

蒸気式加湿

蒸気式の加湿方式は、容器内の水を電気ヒーターなどにより加熱し、蒸発させ、その水蒸気で加湿するもので、パン型加湿器が一般的です。

蒸気式加湿では、空気中に100°C近くの水蒸気が放出されるので、周囲温度が上昇します。

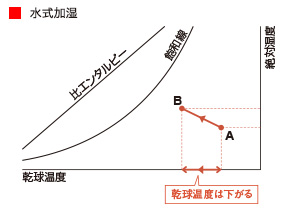

水式加湿

除湿については、大きく2つの方法に分けられます。ひとつは「冷却」の項目で述べた「冷却除湿」、もうひとつは「吸着式除湿」です。

ここでは吸着式の除湿方式について解説します。

除湿

たとえば、乾球温度が25°C、相対湿度が60%だったときの比エンタルピーは55.42KJ/Kg(DA)となります。

湿り空気線図を理解するにあたって役立つ、簡易的な専門用語集を以下に用意しましたので、ご活用ください。

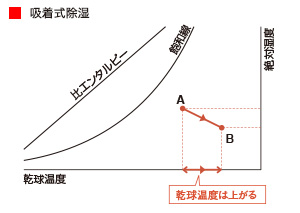

吸着性除湿

吸着式除湿は、冷却除湿と違い除湿能力はかなり高く、理論上は0%まで可能です。 アピステの長年のノウハウと精密空調機PAUシリーズで、恒温恒湿環境を実現します。

しかしシリカゲルなどの「化学吸着式」は、吸湿力回復のために水分を除去しなければならず、その際に排熱が発生します。

また電気料金などのランニングコストも大きくなります。難しそうな高精度環境を簡単に実現させます